Библиотека

Юмор

Ссылки

О сайте

[С]

С, сокращение от condemno ["осуждаю" - с-аrе] и для - dies comitiales; см. тж. A; D; L; NL.

CABERE, [по] падать, напр., в рабство [с. in servitutem]; проигрывать процесс [causa c.]. - Cadaver, труп, его нельзя было сжигать в пределах городских стен - funus; ustrina. Обкрадывание трупа каралось пожизненными "государственными работами"* или смертью. При надругательстве над трупом наследнику давалась actio iniuriarum. Трупы казненных отдавали родственникам.

* (Присуждение к работам в рудниках стало практиковаться с переходом к Империи - на срок или пожизненно. В последнем случае осужденные лишались гражданства. Различались также работы с наложением оков и без них.)

CADUCUM [выморочный]. 1. материальная выгода из завещания, которой не может воспользоваться призванный к наследованию; достается другим наследникам или легатариям [отказополучателям], имеющим хотя бы 1 ребенка, в противном случае ее получает aerarium, позднее - fiscus [см. тж. leges c-ariae];

2. все имущество, конфискованное фиском. - См. тж. bona vacantia; сарах; cognitio extraordinaria; ereptorium; in causa c-i; ius adcrescendi; in c-a vindicandi.

Caducorum vindicatio - v. c.

CASUS [случай], случайное событие, причинившее вред. - С. fortuitus, с. maior, vis m., высшая, непреодолимая сила, непредвидимое и неотвратимое событие, не зависящее от воли должника [землетрясение, наводнение, пожар, кораблекрушение, нападение неприятеля или разбойников, естественная смерть раба или гибель животного], за которое он не отвечает. - С. minor - custodia; с. impotentiae, с. noluntatis - substitute vulgaris; с. unus - u. с. - См. тж. culpa; damnum fatale; diligentia; naufragium; IV Б, тж. leges. В угол, праве с. [син. neglegentia) означает непреднамеренное повреждение имущества, защищаемого правом. См. еще accidere.

CAECI, слепые. Не обладают полнотой ius postulandi, магистрат не возлагает на них опеку - excusatio necessaria; см. тж. testamentum c.; vitium 1.

CAEDERE, бить, рубить, убивать. - Саеdes, убийство. - Caeduus. годный для (вы) рубки - silva с-а. - См. еще circumcisio; homicidium; occidere; parricidium; suicidium.

CAELIBES, coelibes, не состоящие в браке [неженатые, незамужние] - lex Iulia 45; sc. Pegasianum.

CAELUM [небо], воздушное пространство над земельным участком, которым собственник может распоряжаться по своему усмотрению и которое должно быть свободно от любого чужого вмешательства. - Caelestis aqua, син. - a. pluvia. - См. тж. аёr; fumus; actio de arboribus caedendis; iura luminum; proiectum; protectum; IV Б aqua; lumen.

CAESAR, фамильное имя в роде Юлиев [gens Iulia, - III А С-r], впоследствии титул принцепсов. со времен Адриана - тж. титул наследников трона [ - princeps]; см. тж. provinciae C-ris [ - IV Б praedia]. -

Caesariani, слуги в имп. дворце, впоследствии низшие чиновники имп. фиска. - Caesarea, Kaisareia, резиденция прокуратора Иудеи, место пребывания знаменитой юрид. школы.

CALARE, звать, созывать. - C-ta comitia - со. с. - Calator. раб, который должен был появляться по зову господина. - См. еще intercalaris.

Calendae, К-, первый день каждого месяца, в который подлежали уплате долги и проценты. В февральские К. вступали в должность магистраты. - Calendarium 1. книга записи ссуд, которую вели, в частн., банкиры и ростовщики [ - actio c-ii]; 2. запись новорожденных - professio liberorum.

CLASSIS [призыв, созванный народ] 1. класс, имущественный разряд [в соответствии с реформой, приписываемой Сервию Туллию, которую некоторые исследователи относят к более позднему времени, считая, что она, скорее всего, начала постепенно осуществляться лишь с IV в. до н. э.]; принадлежность к одному из пяти классов вначале определялась по величине земельного участка [не меньше 20, 15, 10, 5 или 2 югеров], начиная с Аппия Клавдия - по денежной стоимости всего имущества в ассах: не меньше 100 000 [члены этого - первого - класса назывались classici], 75 000, 50 000. 25 000 и 11 000 ассов*. Это деление определяло состав как пешего войска [где с. означало категорию (состоятельных) тяжеловооруженных воинов, в то время как (менее состоятельные) легче вооруженные воины назывались infra c-em; см. тж. exercitus centuriatus], так и народного собрания [ - comitia centuriata];

* (Читатель, знакомый с древней римской историей, обратит внимание на отсутствие 18 всаднических центурий, для причисления к которым требовался самый высокий из цензов - более 100 000 ассов. Это, конечно, не упущение. Держась своей концепции возникновения "классов" и "центурий", М. Бартошек относит сообщение о всаднических центуриях к статье "centuria".)

2. войско, в более узком смысле - военный флот вместе с корабельными командами; см. тж. nauarchus.

CALCEUS, башмак. - Сенаторы носили особую обувь [входившую в ornamenta senatoria] с ремешками, обвивавшимися вокруг икр, и с серебряным полумесяцем на подъеме - senatores if.

CALCULUS [счет] - error c-i [тж. IV Б].

CALENDARIUM - calare.

CALLIDITAS [сообразительность], хитрость. плутни - stellionatus; IV Б dolus.

CALUMNIA [козни; c-ri - IV Б], клевета 1. заведомо неправомерное требование, выдвинутое под предлогом права, напр. цив. или угол, иск, выдвинутый за взятку [actio calumniosa]. Обвиняемого предварительно защищает iusiurandum с-ае и iudicium с-ае, а тж. actio с-ае и наряду с ней, если сам он действует честно, condictio ob turpem causam:

2. син. crimen e-ae [тж. falsa accusatio], заведомо неправомерное обвинение невиновного, которое преследовалось согласно lex Remmia и sc. Turpillianum: старая гипотеза, согласно которой на лбу уличенного в этом преступлении выжигали букву К [calumniator], по-видимому, не соответствует действительности [в то же время см. homo integrae frontis]. При производстве extra ordinem преступника наказывали по усмотрению судьи, в послеклассич. период ему грозило то же наказание, которое ждало бы оговоренного им.

CANCELLARII [с-re, перечеркнуть], письмоводители, секретари.

CANDIDATUS [canclidus, белоснежный], претендент на пост магистрата; надев белую тогу [toga с-а], окруженный друзьями и рабами [ - nomenclator], он ходил по городу перед выборами, добиваясь расположения избирателей [ambire] - lex Роmpeia 5; professio. - Во времена поздней Республики для предвыборной кампании были характерны всевозможные интриги и подкупы - ambitus 3. - С. Caesaris [principis], во времена принципата: рекомендованный императором кандидат на важный пост [ - ius designandi]; утверждение этой кандидатуры сенатом было уже чистой формальностью; см. тж. commendatio; quaestores c-i p.

См. еще incendium.

CANERE, петь, воспевать, прорицать. - Canticum, песня, тж. памфлет, оскорбительная песня. - Carmen, песня, стихотворение; юрид. формула, формула иска; с. famosum, оскорбительные стихи, которые наказывались [вплоть до ссылки] - iniuria; см. тж. libellus f-s; с. malum, заклинание, магическая формула, преследовавшаяся со времен Законов XII таблиц [ - magia], впоследствии син. с. f. - См. еще incantatio; оссе-.

CANNABA [куча], самостоятельная пограничная община ветеранов и торговцев, возникшая рядом с крепостью; многочисл. с-ае со II в. превращались в - municipium.

CANON [греч.: правило] 1. регулярный годовой налог, напр. с. emphyteuticarius [ - emphyteusis 2] или с. anniversarius, выплачиваемый иудейскими синагогами; 2. син. - regula iuris; 3. canones ecclesiastici, с IV в. церковные правила [в противоположность светским leges] ius canonicum; i. ecclesiasticum.

CAPERE [захватывать, завладевать], приобретать - IV Б, тж. interpretatio.

САРАХ. способный к чему-л., на что-л. [напр., распознавать неправомерность деяния, с. doli], в части., в наследственном праве способность приобрести что-л. по завещанию, capacitas, ius capiendi. Этой способностью не обладают [т. е. являются incapaces], напр., Latini Iuniani [если они не станут р. гражданами в течение 100 дней после открытия наследства], со времен Августа caelibes и orbi [lex lulia 45], а со времен Домициана feminae probrosae. - При этом неприобретенное имущество становится - caducum 1. - Эту неспособность Константин отменил частично, Юст. - полностью. - См. тж. indignus; lex Furia 2; lex Voconia; testamenti factio.

Capio. приобретение, получение - usucapio. - C. mortis causa, общее название всех видов приобретения по случаю чьей-л. смерти [кроме наследства и легата], в первую очередь - donatio m. с. и datum condicionis implendae causa. - С. pignoris - p. с.

Captatoria institutio, недействительная последняя воля [ - IV Б c-us] - heredis i. c.

Captio, обман, ущерб, вред [см. тж. IV Б iniquitas].

CAPTIVUS, римский гражданин, попавший в плен к врагам [captivitas] и ставший их рабом [servus hostium]. Во время плена его правоотношения "зависают" [spes postliminii]. Если пленник вернется на территорию Р. или его союзников, наступает - postliminium, если он умрет в плену - +fictio legis Corneliae. - См. тж. animus remanendi; l. Hostilia; redemptus ab hoste; IV Б servus.

См. еще conceptio; decipere; exceptio; occupatio; nuncupatio; percipere; praecipere; princeps: recipere.

CAPUT [голова], человек, индивидуум, как свободный [с. liberum], так и раб [с. servile]; тж. капитал [син. - sors 3], глава [книги] и пр. - Лишь в юст. праве с. означает юрид. лицо [ - IV Б servus]. Зато уже в древние времена техническим термином являлась.

CAPITIS DEMINUTIO, изменение правового состояния р. гражданина [ - IV Б];

с. d. maxima, [утрата свободы и, следовательно, всех общественных и частных нрав, полное уничтожение правоспособности - гражданин становится рабом];

с. d. media, с. d. minor [утрата р. гражданства, а значит, и частных прав, основывавшихся на цив. праве, причем брак превращался в matrimonium iuris gentium; в частн., эта с. d. происходила при осуждении в уголовном процессе - interdictio aquae et ignis];

с. d. magna, совокупность обоих предыдущих изменений правового состояния;

с. d. minima, выход из прежней семьи [но не в результате смерти отца] или вступление в другую семью [ - adrogatio; mutatio familiae], утрата агнации [родства по отцу], но не когнации [кровного родства], расторжение брака или утрата общественных прав.

Имущественные права лиц, подвергнутых с. d. [capite minuti], полностью переходят к другим лицам [ - successio in universum ius]; чисто личные имущественные нрава и обязательства прекращаются согласно цив. праву, однако претор может предоставить restitutio in integrum propter с. d.Λ и разрешить actiones rescissoriae.

Прилагательное capitalis [касающийся головы, т. е. жизни] входит в названия самых суровых наказаний, связанных с лишением жизни, свободы или р. гражданства; см. в этой связи с. causa, crimen, iudicium, poena, quaestio и т. п.

Capitatio, поголовное или подушное обложение [колонов], было распространено уже при Диоклетиане; наряду с этой с. humana существует тж. с. animalium [налог со скота]; кроме того, горожане [за исключением солдат и служителей культа] платили с. plebeia.

Capite censi, неимущие лица, записанные [ - census 1] лишь в качестве глав семейств - proletarii; с. damnati [осужденные на смертную казнь], с. puniti [казненные] ; см. тж. animadversio; consecration IV Б locus if. -

Capitis accusatio, обвинение в особо тяжком преступлении.

См. тж. status; IV A in capita; IV Б accusatio; heredis institutio; mulier; nоxа; sacrilegium; tutela. - См. еще praecipitare.

CARBONIANUM EDICTUM - bonorum possessio ex C-o e-o.

CARCER [ограждение], син. vincula publica, тюрьма как средство задержания [ - custodia reorum; strangulatio], но не наказания. - С. privatus, домашняя тюрьма - addictus; ductio; nexum.

CARDO [ось, точка вращения], с. maximus - colonia.

CARITAS, уважение, почет, привязанность, любовь как психологический фактор, определяющий благожелательное решение; см. тж. benignitas; interpretatio.

CARMEN - canere.

CARNIFEX, палач, не имел права жить в Р. - poena mortis, tormentum.

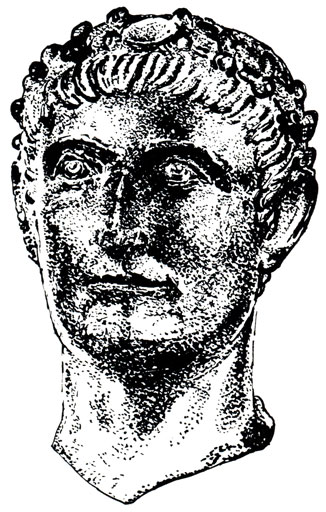

Римский воин ведет восточного пленника. Рельеф с основания арки в честь Септимия Севера, Каракаллы и Геты (203 г.). Рим, Форум

CASSARE [cassus, пустой], отменить решение, закон и т. п.; см. тж. IV Б electio.

CASSIANI, син. - Sabiniani.

CASTELLUM - castrum.

CASTIGATIO [очищение], син. verberatio, телесное наказание бичеванием, поркой: свободных били палкой [ - fustigatio], рабов - кнутом [flagellum]. - С. была дополнительным [а при смертной казни - усиливающим] наказанием, могла тж. заменять штраф; помимо угол, права, была распространена тж. в армии [ - disciplina] и в рамках семьи [ - ius leviter c-ndi]. - См. еще incestum.

CASTRATIO, оскопление; при принципате неоднократно запрещалось, при доминате каралось смертью. - Castrati, син. - eunuchi.

CASTRUM, крепость, город, обнесенный стенами; castra, военный лагерь; castrense реculium - р. с.; castrensis iurisdictio - i. с. - См. тж. IV A in c-is; IV Б emansor.

Castellum, небольшая крепость, укрепленное место, иногда организованное как - vicus или - pagus; с. aquae, водоем, которым пользуются тж. соседи, если они имеют servitus aquae ducendae ex c-o, которую защищает interdictum de aqua.

CASUS - cadere.

CATHOLICUS, [греч.: всеобщий], касающийся христианской веры [с-а fides, religio] или церкви - ecclesia.

CATONIANA REGULA - r. С.

CAUPONES, трактирщики; несли повышенную ответственность - receptum nautarunr, см. тж. IV Б palam.

CAUSA [причина, повод], часто применяемый термин, многочисленные юрид. значения которого порой перекрываются:

1. субъективный мотив к определенному поведению [напр.. страх, metus c.], прежде всего - к вступлению в юрид. процесс; неверный мотив [falsa c.] не влияет на его силу [ - IV Б]; он может соответство-вать праву [ - iusta c.], или быть недозволенным [iniusta c., illicita c.], или только безнравственным [turpis c.]; иногда с. 1 имеет то же значение, что и - animus;

2. обществ.-эконом, цель [назначение], ради которой стороны приступают к юрид. действиям [с. contrahendi]; передача вещи [с. traditionis], движение платежного требования [с. cedendi], предоставление кредита [с. credendi], установление приданого [с. dotis constituendae], отпущение раба на свободу [с. manumissionis], безвозмездное обогащение др. лица [с. donandi, donationis c.], выполнение ранее принятого обязательства [с. solvendi], ожидаемое выполнение обязательства противной стороной [при - synallagma] и т. п.; оч., что для каждого обязательства у должника есть важные основания [с. debendi]; с. 2 часто определяет наименование обязательства и соответствующего иска, напр. mandatum. actio m-i;

3. правовое основание юрид. действия как связанного с каким-л. возмещением [с. оnerosa] или без него [с. lucrative], напр.. владения [с. possessionis] или обязательства [с. obligationis], если таковая с. отсутствует или отпадает, можно добиваться обратного исполнения [ - condictio]; более отдаленное основание [с. remota], служившее предпосылкой предыдущего обязательства, не оказывает влияния на силу настоящего обязательства; в тяжбе различают с. antecedens [перед литисконтестацией] и с.superveniens [после нее]; иногда речь идет об основании законной меры (поручения), напр. с. legati;

4. правовое отношение, напр. наследственное, с. hereditaria [ - IV Б dos fr. 1];

5. правовое состояние, ситуация, напр., покупателя [с. emptoris]; более или менее затруднительное - adpromissio in duriorem [leviorem] c-m [см. IV Б]; постоянное качество служебного земельного надела [perpetua с. servitutis];

6. юрид. дело, тяжба [ - res 2], о свободе [с. liberalis - l. c.] и т. п.; уголовное дело [с. criminalis], особенно касающееся лишения жизни [с. capitalis], в отличие от процесса, ведущего к денежному штрафу [с. pecuniaria]; тяжба с гос-вом [с. fiscalis]; тяжба о собственности в послеклассич. праве называлась с. principalis в отличие от тяжбы о владении, с. momentaria [см. также actio m.];

7. сущность, понятие, касающееся компетенции магистратов [с. iuris honorarii], завещания [с. testamenti] и пр.;

8. юрид. характер в целом, включая принадлежности, прирост, плоды и т. д., особенно cum omni c., что должно учитываться судом [с. rei], см. IV А cum sua c.

С. condicionis implendae - со. i. с. datum; с. Curiana - С. c.;

с. perpetua - seroitutes; с. - transactions.

Causae cognitio, личное исследование тяжбы магистратом в первой фазе процесса, особенно перед принятием серьезных мер [restitutio in integrum, missio in possessionem и пр.; см. тж. IV A citra с. с-nem]; с. соniectio, син. с. collectio, краткое изложение судебного дела сторонами и их адвокатами перед судом [causas dicere, с. - оrаrе; отсюда causidicus, син. advocatus; IV Б regula fr. 1]; с. piae - р. c.; с. probatio, судебное разбирательство в целях установления фактических обстоятельств, касающихся р. гражданства и личного статуса [напр., erroris с. р. при браке, который был ошибочно заключен лицами разного статуса]; с. repudii - divortium.

См. тж. cadere е.; contractus, особенно с. innominati; negotium; obligatio. - См. еще uccusatio; ex-.

CAVERE [остерегаться, быть бдительным, в т. ч. в интересах другого - IV Б alter] 1. внесудебная деятельность р. юристов раннего периода [а еще ранее - понтификов - interpretatio], разработка торговых и процессуальных формул с учетом изменений, происходящих в р. обществе. Эта деятельность, обусловленная строгим формализмом и узкой сферой действия гражд. права, начиная с III в. до н. э. настолько разрослась, что доклассич. правоведение стали соответственно называть "каутелярной (осмотрительной) юриспруденцией". Некоторые р. юристы издавали целые сборники юрид. формул [ - Manilius]. К. ю. имела большие заслуги в деле развития РП, положила начало новым правовым средствам [cautio Muciana, stipulatio Aquiliana и пр.] и открыла более широкие возможности для использования существовавших институтов [dicis causa], а главное, благодаря усердной работе над процессуальными формулами, длившейся несколько веков, чрезвычайно усовершенствовала правовую технику;

2. предписать, установить, напр. lege c-tur;

3. предоставить или принять гарантии [см. далее].

CAUTIO [осторожность, осмотрительность], юрид. син. cautela, 1. гарантия должником выполнения своего будущего обязательства, которую он предоставлял кредитору в виде одной лишь стипуляции [с. nuda] или вещного залога [с. idonea];

2. процессуальная гарантия - stipulations cautionales;

3. любое обещание в форме стипуляции, когда одна сторона гарантирует другой возмещение возможных убытков;

4. долговое обязательство, письменное признание долга, в котором должник ясно и определенно указывает побудительную причину обязательства и, возм., выполнение [с. discreta] или же невыполнение [с. indiscrete] кредитором его обязательства;

5. расписка, письменное подтверждение кредитора об уплате долга;

6. документ о заключении стипуляции;

7. договорная клаузула (оговорка).

В этих рамках, и прежде всего - в первом значении, c-nes широко применялись в р. юрид. практике, где было принято требовать гарантии при любых важных правовых действиях:

с. amplius non agi. син. с. а. n. pеti - procurator 2;

С. DAMNI INFECTI, стипуляционная гарантия; ее может требовать тот, кому грозит ущерб от недостатков строения соседа или от недостатков его деятельности [ - vitium aedis, v. operis]. Если сосед предоставит c., впоследствии он возместит ущерб, даже если он возникнет без его вины [ - actio ex stipulatu]; если он ее не дает, претор вначале разрешает истцу владение земельным участком для необходимых исправлений [missio in possessionem +ех primo decreto]; если сосед и после этого не дает c., претор разрешает истцу бонитарное владение участком [m. i. p. +ех secundo d.], которое может перейти в dominium ex iure Quiritium [ - usucapio]; если ущерб возникнет во время процесса, претор может позволить +с. de damno praeterito - см. тж. denuntiare domum;

+с. de amplius non turbando, стипуляционное обещание не мешать более, которое ответчик обязан дать при - actio negatoria и vindicatio servitutis;

с. de bonis conferendis, или с. de dotibus c.: эманцинированный сын или замужняя дочь обязуется выполнить свою обязанность collatio;

+с. de damno praeterito, см. с. damni infecti;

с. de dolo, стипуляционное обещание определенной суммы, которое защищает противную сторону от обмана при совершении юрид. актов или после того;

с. de exhibendo: при actiones arbitrariae ответчик обязуется представить суду предмет иска [при с. de restituendo: выдать истцу];

с. de rato, см. с. ratam rem dominum habiturum;

с. de restituendo, см. с. de exhibendo;

c. ex lege Falcidia, син. satisdatio quanto amplius: легатарий обещает наследнику вернуть все, что было получено сверх доли, допустимой согласно - lex F.;

с. [satisdatio] ex operis novi nuntiatione - o. n. n-io;

c. indemnitatis, син. promissio i.. гарантия второй договаривающейся стороне, что она не понесет ущерба в результате дальнейших событий или юрид. действий;

с. [satisdatio] iudicatum solvi, стипуляционное обещание ответчика in rem или процессуально представленного ответчика [лишь - procurator 2 обещает сам] с тремя клаузулами (оговорками): что он будет защищать дело надлежащим образом [clausula de re defendenda], будет воздерживаться от обмана [cl. de dolo] и уплатит долг согласно решению суда [cl. de re iudicata] - см. также cognitor; decoctor;

с. iudicio sisti, в процессе о поношении гарантия ответчика суду [привилегированной знатной стороне достаточно клятвенного заверения, с. iuratoria], что он останется при судебном разбирательстве до окончания спора - в противном случае ему грозил предварительный арест;

с. [satisdatio] legatorum servandorum causa, син. с. 1. nomine: наследник обязывается выполнить свой долг по отношению к легатарию; в случае его отказа легатарий может потребовать missio in possessionem всего наследства [см. также legatum];

с. Muciana, остроумный правовой прием [автором которого считается - Mucius Scaevola Pontifex], охраняющий волю завещателя без нарушения правовых принципов: негативное потестативное (властное) условие [напр.: "если он не поднимется на Капитолий"], добавленное к завещательному отказу, которое, собственно, нельзя считать исполненным до смерти одаренного, тем не менее оно считается выполненным немедленно, если легатарий предоставит гарантию, что в противном случае он вернет легат наследнику; позднее [возможно, еще в классич. период] с. М. стали распространять и на - heredis institutio - см. также condicio;

с. [satisdatio] pro praede litis et vindiciarum, стипуляционное обещание ответчика при - agere per sponsionem 1, обеспеченное поручительством - praedes I. et v.;

c. quasi usufructuaria - q. u-us;

c. ratam rem dominum habiturum. син. c. de rato, процессуальное обеспечение procurator'а истца [2] тремя клаузулами: что представляемый одобрит ведение процесса [clausula de rato], что сам он не станет повторять тяжбу [cl. de amplius non petendo] и что в отношении противной стороны не будет применяться обман [cl. de dolo];

с. rei uxoriae, стипуляционное обещание супруга в случае развода вернуть приданое жене или третьему - см. тж. dos;

с. rem pupilli salvam fore - satisdatio r. p. s. f.;

+c. stipulatoria - см. ранее с. 6;

с. suspecti heredis - satisdatio s. h.;

c. usuaria - usus;

c. [satisdatio] usufructuaria - ususfructus;

c. vadimonium sisti: истец обещает заплатить штраф в случае неявки на отложенный процесс in iure - vadimonium.

См. тж. repromissio; satisdatio; stipulations praetoriae; IV Б.

CAVILLATIO [подшучивание, подтрунивание], увертка, крючкотворство, лукавое истолкование в собственную пользу - IV Б.

CEDERE [идти] - IV Б accessio: dies if.; superficies, передать, уступить какое-л. правомочие, пользовладение [с. usumfructum]. иск [с. actionem] и пр.; особое значение имеет - dies cedens. - Tutor cessicius - tutela mulierum.

Cessare, медлить, отпасть - IV Б causa+.

CESSIO, уступка, передача, особенно же перевод долгового требования на др. лицо;

с. nominis. - Вначале совершенно исключалась в связи со строго личным характером р. обязательства, однако со временем в практике стал использоваться косвенный способ: - delegatio nominis. которая осуществлялась с помощью - novatio [недостатки: необходимость согласия всех трех участвующих лиц, утрата побочных прав, иногда даже замена обязательства bonae fidei на обяз-во stricti iuris] и - cognitor in rem suam [недостатки: субъектом долгового требования оставался цедент (лицо, уступающее право требования), который может в любой момент отменить свое уполномочие, в то время как должник может правомерно чинить исполнение вплоть до литисконтестации, см. также actiones mandatae].

Только при Антонине Пие emptor hereditatis приобретает собственное право, не зависящее от простого процессуального представительства и от отмены доверенности, а также право собственного иска [actio utilis] ; впоследствии эта привилегия была распространена и на другие случаи [а при Юст. стала всеобщей]. Однако против должника с. действовала лишь после того, как его известили о ней [denuntiatio]. В итоге этот процесс развития завершился полной передачей долгового требования со всеми побочными правами, и с. приобрела характер самостоятельного правового установления. Теперь она осуществлялась путем договора между цедентом [отчуждателем] и цессионарием [новым кредитором], причем форма договора исходила из собственного основания с. [causa cedendi]; цедент ручается за подлинность долгового требования [nomen verum], но не за его реализуемость.

Обычной была с. voluntaria [добровольная], исключительной - с. necessaria [по закону], напр. при - beneficium cedendarum actionum. - Нежелательной спекуляции долговыми требованиями препятствова-ли некоторые запреты: запрет с. на лиц, занимающих более высокое общественное положение [in potentiores]; запрет покупателю получать по переданному требованию больше, чем он за него заплатил [lex Anastasiana 1]; запрет отчуждения - res litigiosa; запрет с. опекуну долгового требования к подопечному.

CESSIO BONORUM, добровольная передача задолженного имущества кредиторам, которую [по - lex lulia 29] претор разрешал лишь по собственной просьбе несостоятельного должника. Это давало должнику возможность избежать тюрьмы и бесчестья [ - exceptio c-nis b.] и к тому же получить - beneficium competentiae без ограничения времени. - При доминате императоры ограничивали возможность с. b. случаями непреодолимой силы. - Юст. в зависимости от обстоятельств предоставлял вместо с. b. 5-летний - moratorium.

С. in iure - in i. с.

См. еще accessio; соnс-; interc-; sec-; succ-; antecessores; discedere; necessarius.

CELERES [быстрые], p. конница, организованная по принципу трех tribus, которой командовали tribuni c-um.

CENSERE [оценивать], производить оценку имущества, частвовать в оценке; принимать решение, особенно в сенате.

CENSORES, ординарные, патрицианские и более высокие, но отнюдь не постоянные - magistratus, которые с середины IV в. до н. э. избирались по двое, как правило - каждое пятилетие [ - lustrum] на срок не более 18 месяцев [затем их полномочия переходили к остальным магистратам, гл.обр. к консулам]. Основными законами о с. были - lex Aemilia 1 [до того их функции осуществляли высшие магистраты] и - l. Ovinia. С начала I в. до н. э. с. избирались нерегулярно, в последний раз при Республике - в 63 г. до н. э.

Главной задачей с. было распределять всех граждан по центуриям и трибам в зависимости от возраста, имущества и класса [census] и составлять списки сенаторов [ - lectio senatus]. Кроме того, они наблюдали за обществ, нравственностью и семейной жизнью граждан за последнее пятилетие [ - cura morum; fides], недостойным они высказывали порицание [ - nota censoria], считавшееся нозорным [ - ignominiosus], вычеркивали их из списков сенаторов или всадников, переводили в более низкие центурии или трибы и т. п. [ - aerarii]. - Далее, они руководили отдельными участками гос. финансов [давали подряды на обществ, работы, управляли работами в рудниках, сдавали в аренду гос. земли и пр.]. - О результатах своей деятельности [в т. ч. и о договорах гос-ва с частными лицами] с. вели записи, tabulae censoriae.

С., которые должны были действовать вдвоем [если один из них выбывал, второй должен был сложить свои полномочия], с самого начала имели большое политическое значение, их вмешательство влияло на состав и ориентацию народного собрания. Не обладая - imperium, они тем не менее имели огромный вес, эта должность являлась вершиной служебной карьеры. Как правило, это были consulares, на них не распространялось - ius intercedendi, хоронить их полагалось в пурпурном плаще.

Первые принцепсы еще осуществляли в роли с. свои основные функции [остальные их обязанности перешли к императорским чиновникам], впрочем, без наблюдения за нравами; при Домициане, который включил функцию и звание с. в полномочия принцепса [в качестве - praefectura morum], цензура окончательно прекратилась.

Сцена перед цензором: писарь записывает сообщение гражданина, сидящего перед ним; один из двух свидетелей приносит присягу; справа - два воина. Алтарь Домиция Агенобарба (115-110 гг. до н. э.), Париж, Лувр

Censorius 1. [сущ.] бывший е.; 2. (прил.) относящийся к с. - lex с-а; l. de с-а роtestate.

Census [см. выше] 1. перепись всех граждан и их имущества в военных, политических и налоговых целях; 2. имущество, подлежащее с. 1. - Сложное производство, которым занимались цензоры, проходило в соответствии со специальным эдиктом [lex censui censendo] и собственным заявлением каждого гражданина [professio censualis] и, как правило, заключалось в пересмотре предыдущего c. [recensus].

См. тж. a. censibus; lex censui censendo; l. Ogulnia; l. Publilia.

См. еще accensus.

CENTUM, сто, [centesimus, сотый]. Centenarius, лицо, обладающее доходом или имуществом не менее 100 000 HS [ - procurator 3]; centesima, сотая часть, напр. с. rerum venalium, налог с продажи и торгов, введенный Августом - aerarium.

CENTUMVIRI [син. - hasta], старинная высокая судебная коллегия из 100, а впоследствии 105 членов [по 3 от каждой tribus], в компетенцию которой входили серьезные споры о наследстве [напр., hereditatis petitio свыше 100 000 HS], о землевладении и личном статусе. Коллегия принимала решения в комитетах [consilia, iudicia, tribunalia], во главе которых стояли quaestorii, а со времен Августа - praetor hastarius или его заместители [ - decemviri stlitibus iudicandis]; судопроизводство было обусловлено - legis actio sacramento. - Суд прекратил свое существование в III в. н. э. - См. тж. Curiana causa; iudicium c-ale; lex Crepereia.

CENTURIA 1. сотня, основная единица римского войска - exercitus c-tus; centurio, командир сотни [см. тж. primipilus]; 2. единица голосования в народном собрании, организованном по тимократическому принципу [ - classis 1]; всадники составляли 18 центурий; I имущественный класс - 80, следующие три класса - по 20, V класс - 30, "пролетарии" - 5 центурий. Т. обр., всего было 193 центурии, из них на всадников и на I класс приходилось 98 центурий - больше половины, т. е. решающее большинство. Первой всегда голосовала так называемая с. praerogativa. - См. тж. comitia centuriata; sortitio*.

* (Указанная реформа приписывается шестому римскому рексу Сервию Туллию и характеризуется Ф. Энгельсом как революция, положившая конец древнему родовому строю, основанному на лич-ных кровных узах. Первыми голосовали всадники и центурии первого класса. При их единодушии остальных даже не спрашивали. Существенно еще и то, что на место старых родовых племен были введены четыре территориальных "племени", каждое из которых составляло особый квартал города. Таким образом, было создано новое, действительно государственное устройство, основанное на территориальном делении и имущественных различиях. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 129. (См. calare-classis).)

CERAE [cera, воск], tabellae ceratae, навощенные таблички, на которых римляне писали краткие письма, завещания и т. п., см. тж. apocha.

CERNERE, различать. решать[ся]; с. hereditatem -

CRETIO, форма торжественного устного заявления, по которой heres extraneus принимает наследство [ - hereditatis aditio]. Если завещатель предпишет ее как условие, связанное с - exheredatio, наследник должен ее выполнить, в противном случае он лишается наследства [с. perfecta; без клаузулы о лишении наследства - с. imperfecta]. Назначение с. - ускорить вступление в права наследства, поэтому завещатель, как пр.. устанавливает срок 100 дней со дня, когда наследник узнает об открытии наследства [ - deferre hereditatem]: срок длится или непрерывно [с. continua], или же засчитываются только - dies utiles [с. vulgaris]. - С. в большой мере утратила свое значение после введения преторского срока на размышление [tempus ad deliberandum] ; отменена была лишь в 407 г. См. тж. IV Б. См. еще decretum; secretum.

CRIMEN [мн.ч. crimina], преступление, неправомерное деяние против гос. и обществ. устройства, преследуемое [в отличие от - delictum] публичным обвинением - accusatio; первонач. с. имел процессуальное значение наказуемого деяния уже в стадии ординарного процесса. Начиная с послеклассич. периода, когда публичное угол, право стало поглощать частное право, процессуальное различение этих двух терминов утрачивается; прежний с. теперь называется с. publicum, а прежнее delictum становится с. privatum.

Все определения с. основываются на специальных законах [ - leges], поэтому и для каждого расширения уже узаконенного состава преступления необходим был новый закон; равным образом и любое исправление проявившихся недостатков уже узаконенной регламентации должно было идти законодательным путем: поэтому в РП мы находим многочисленные законы о том же предмете, de ambitu. de repetundis и т. п. Лишь в ходе дальнейшего развития начала действовать экстенсивная юрид. практика, подводившая новые случаи под старые законы. - Императорское законодательство соотносило новые ситуации с прежними составами преступления и преследовало новые противозаконные деяния в когниционном процессе как crimina extraordinaria*. Тем более оживленная деятельность развернулась в послеклассич. и юст. праве, которое уже не было связано прежними строгими правилами. Теперь императоры совершенно свободно вмешивались в любую область, что вело к значительному упрощению, унификации и лучшей классификации материала; теперь, кроме публичного уголовного преследования, стало допустимым и производство, направленное на возмещение ущерба. В целом число с. осталось очень ограниченным. Некоторые имеют специальное наименование [ - adulterium, ambitus 3; falsum; homicidium; incestum; lenocinium; parricidium; peculatus; perduellio; plagium; stellionatus; vis Б], названия других перечисля-ются в алфавитном порядке вслед за словом е., иногда терминология колеблется между обоими способами; термин с. может иметь также субъективное значение, как обвинение.

* (Различались, хотя и нечетко, преступления, введенные республиканским законодательством [crimina ordinaria), и преступления, определенные распоряжениями императоров (с. exstraordinaria). С течением времени частные деликты переходили в сферу публичных и соответственно наказывались строже. Сколько-нибудь определенной классификации преступлений р. юристы не проводили, что отчасти объясняется их невниманием к вопросам угол, права. Р. магистраты в силу присвоенного им imperium могли квалифицировать то или иное действие по своему усмотрению и налагать наказание, какое считают необходимым. Многие угол, законы только закрепляли сложившуюся практику. Неопределенность наказания удерживается в Р. и в императорский период. "В настоящее время, - писал Ульпиан, - тому, кто рассматривает преступление в чрезвычайном порядке (т. е. гл. обр. экстраординарные деликты.- Ред.), разрешалось выносить такой приговор, какой он хочет: или более тяжелый или более легкий, но с тем, чтобы в обоих случаях он не вышел за пределы умеренности" (Д.48.19). При всем том признавались прецеденты, если они восходили к императору, а также обычай и сложившаяся практика.)

С. annonae, искусственное повышение цен на пищевые продукты на рынках - annona; lex Iulia 24 устанавливала штраф в 20 000 HS, в то время как в процессах extra ordinem наказания были более суровыми [opus publicum; relegatio]; см. тж. dardanarii;

с. calumniate - calumnia 2;

с. expilatae hereditatis, расхищение наследства - usucapio pro herede if.;

c. fraudati vectigalis, умышленное нанесение ущерба государству путем уклонения от налогов и податей - vectigal;

с. laesae [violatae] religionis - haeretici; sacrilegium;

c. legis Fabiae, син. - plagium;

c. maiestatis, c. imminutae [laesae, violatae] m., преступные деяния [связанные с - perduellio и включающие также злоупотребление служебным положением], направленные вначале против трибунов, позднее против магистратов, при Империи - против принцепса. Согласно - leges de maiestate, под с. т. прежде всего подпадали гос. измена и бунт; однако правоведение распространяло состав преступления и на исповедание христианства и пр. - Наказанием являлась aquae et ignis interdictio* с конфискацией имущества, в послекласснч. период - metalla и decollatio; см. также christiani; conscientia; damnatio memoriae; maiestas; obses; periurium; proditio; quaestio de maiestate;

* (букв, "лишение воды и огня", юрид. - всех гражданских прав.)

c. repetundarum - repetundae;

c. sodaliciorum, мошенническая торговля голосами избирателей [преступное деяние в более широком смысле - ambitus], которой на закате Республики вовсю занимались некоторые общества [ - sodalicia]; против него была направлена - lex Licinia 3;

с. suspecti tutoris, син. accusatio s. t.

В отличие от этих серьезных преступлений [преступления, наказуемые смертью, называются с. capitalia] мелкие правонарушения [так наз. с. levia, с. leviora] магистрат преследовал в порядке упрощенного производства [ - IV A de plano].

См. также actiones criminates; admissum; соёrcitio; cognitio extraordinaria; IV Б stellionatus.

CERTUS, известный, определенный; с. ordo magistratuum - о. m. - С-а pecunia, точно установленная сумма.

Certum, определенная денежная сумма, или определенная вещь, или множество вещей как предмет юрид. действий или тяжбы [ант.; incertum]. - См. тж. actiones [formulae] с-ае; actio с. creditae pecuniae; condictio с. p.; а. [со.] с. rei; а. [е.] c-i; a. de eo quod c-o loco; dies c.; verba c-a et sollemnia; IV A constat; IV Б agere; exilium; mater; mutare; pecunia; ratio if.; sanctio; servus if.; transigere.

CESSARE, cessio - cedere.

CHARTA [лист папируса], бумага, впоследствии: [написанный на ней] документ; см. тж. instrumentum 2.

CHIROGRAPHUM [греч.: собственноручная запись], долговое обязательство [расписка] о подлинно совершенном юрид. акте [причем без свидетелей, в отличие от - testatio], которое уже классич. право признавало в качестве - litterarum obligatio перегринов. Среди римлян вначале служило лишь средством доказывания, но с послекласснч. периода заявление о неполучении денег ответчиком - exceptio non numeratae pecuniae можно было использовать только до 5 [при Юст. до 2] лет; затем ch. становилось уже неоспоримым доказательством. - Постепенно ch. слилось со стипуляцией, так же как и - syngrapha. - См. тж. novatio.

CHRISTIANI, христиане, приверженцы христианской веры, которая с точки зрения языческого Р. являлась одним из неримских религиозных культов [ - superstitio], однако отличалась от них тем, что христиане проявляли равнодушие или даже отвращение к р. гос-ву. Сенат запретил этот культ, поэтому, согласно lex Iulia 20, тайные собрания хр. карались как collegia illicita, а хр. подчас подвергались местным гонениям; более терпимо расценивались лишь погребальные и благотворительные братства хр. [с. funeraticia, с. tenuiorum]. Однако в критических ситуациях, когда хр. отвергали гос. культ или присягу императору и прямо заявляли о своем вероисповедании, их преследовали как hostes publici за crimen maiestatis. - Сравнительно терпимая политика Р. по отношению к хр. резко изменилась в середине III в., когда гос-во начало всеобщие и жестокие гонения на хр. [последние - при Диоклетиане]. Однако в IV в. христианство стало государственной религией - ecclesia и начало все сильнее влиять на право и на юрид. практику.

CIBARIA [съестные припасы - IV Б alimenta], продовольствие, а также суточные, которые гос-во предоставляло чиновникам [в провинциях, в пути]; см. тж. solarium.

CIC - Corpus iuris civilis.

CIRCUMCISIO, обрезание; только при Антонине Пие было разрешено иудеям как привилегия - Iudaei. См. еще caedere.

CIRCUMSCRIBERE [описывать круг], обманывать - IV Б.

Circumscriptio adulescentis, обман несовершеннолетнего - minores. См. еще scribere.

CIRCUMVENIRE, обходить, в т. ч. закон [с. legem, син. - fraus legis]. - Circumventio, обман - IV Б.

CITARE [вызывать], приглашать в качестве свидетеля, призывать в суд [ - IV Б], в отличие от - in ius vocatio.

"Цитационные законы", конституции Константина от 321 г. [в судах решает только мнение Папиниана] и 322 г. [признает авторитет всех трудов Павла], а также Феодосия II и Валентиниана III от 426 г. [в суде можно ссылаться на труды Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина и Гая].

Этот последний закон был самым обширным и самым важным. По этому закону судью обязывало не только согласное мнение всех этих пяти юристов, но и мнение большинства из них; в случае равного числа голосов решающим оказывалось мнение Папиниана. Закон вновь подтвердил действительную силу "Сентенций" Павла, которые [в отличие от выдающихся произведений позднеклассич. юристов] в то время были распространены, и этим косвенно отдал им предпочтение. От этой нормы, которая, собственно, возводила труды крупнейших классич. юристов в ранг закона, уже вел прямой путь к формальной кодификации права, которая устранила бы все противоречия и сомнения. Уже несколько лет спустя это отразилось в кодификационном плане Феодосия II, который затем осуществился в - Codex Theodosianus.

CIVIS [мн.ч. cives], гражданин как субъект прав и обязанностей по отношению к общине (полису), членом которой он является.

С. Romanus, р. гражданин, которым прежде всего является лицо, рожденное в - matrimonium iustum; со временем р. гражданство [civitas R-a, см. ниже] стали также присваивать. Совершенно полноправным вначале был только pater familias [c.optimo iure], в то время как все прочие были с. imminuto i. [при Империи развилось новое противопоставление: - honestiores и humiliores]; политических прав были лишены с. sine suffragio и лишь номинальными гражданами считались - mulieres ingenuае. Первонач. р. гражданами могли быть только жители Р. [ - Quirites], позже р. гражданство приобрело чисто правовой характер и не было связано непосредственно с территорией города. - См. тж. IV Б.

Civilis, касающийся как общины или гражданина, так и их прав, особенно [как - ius с-е] в противопол. - ius gentium; ius honorarium; ius naturale [см. тж. IV Б feminae; ius naturale if. ad; novatio]. - Civiliter - IV A; c. agere - seruitutes praediorum.

CIVITAS, община как полит, единица, город с окрестностями, община-государство [греч.: polis], организованное демократически, в обществ. жизни которого по возм. участвуют все граждане [противопол.: гедпит]. Для римлян Р. был с. nostra, в отличие от других общин [напр. с. Atheniensium]. Выражение с. пр. вс. употреблялось по отношению к общинам за пределами Италии [c-tes peregrinae], причем за некоторыми из них признавалась высокая степень самоуправления [с. liberae], а в виде исключения и освобождение от податей [с. l. et immunes], в то время как др. не были освобождены от этой обязанности [с. stipendiariae; с. decumanae от decuma - десятина; обычно же чужие общины привязывали к Р. специальным договором [с. foederatae - foedus]. Общины с неполным р. гражданством назывались с. sine suffragio. - См. тж. роpulus Romanus; res publico; socius 3; IV Б bona fr. 15; ius civile, в т. ч. fr. 11; obligatio;

С. ROMANA, p. гражданство [без каких-л. ограничений] [c. optimo iure], совокупность политических [ - ius militiae, i. suffragii, i. honorum] и гражд. прав [ - tria nomina, conubium, commercium, testamenti factio, agere lege], но тж. и обязанностей [ - militia, tributum] p. гражданина, приобретаемых законным рождением и по др. основаниям (см. ниже); существовали и многочисл. ограничения р. гражданства [ - cives imminuto iure, libertini, status и пр.]. P. гражданства можно было лишиться [ - capitis deminutio media, postliminium] и, наоборот, его можно было получить путем признания народа, позже - императора: его присваивали отдельному лицу [за особые заслуги IV A singillatim, см. тж. lex Gellia] или целым группам лиц, городов или стран. Для покоренных народов с. R. стала ценной привилегией, за которую ожесточенно боролись италики [ - bellum sociale] и жители провинций до самой - constitutio Antoninianа. - См. тж. clientes; patricii; plebs; reiectio c-tis; servi; IV Б capitis deminutio; Latium.

CLAMOR [крик, возгласы], бурное выражение согласия [ - acclamatio] или призыв во время опасности [ - endoplorare]; см. еще proclamatio.

CLARUS [ясный], знатный, благородный; с-а persona, сенатор или его жена; clarissimus, почетный титул сенаторов, при доминате - высоких императорских должностных лиц сенаторского сословия; см. тж. spectabilis. - Clarigatio, торжественное обращение жрецов [ - fetiales] к неприятельскому гос-ву с призывом добровольно удовлетворить требования Р.; в случае отказа следовала - indictio belli.

CLASSIS - calare.

CLAUDERE, закрывать, запирать, заканчивать; claustrum, засов, затвор, замок.

CLAUSULA [конец], добавление, особый пункт в законе (норме) или договоре, напр., вводящее какое-л. новшество, с. nova - edictum; n. с. Iuliani - novus.

С. arbitraria - actiones а-ае;

с. codicillaris - codicilli;

с. de amplius non petendo, с. de dolo, с. de rato - cautio ratam rem dominum habiturum;

c. de dolo, c. de re defendenda, c. de re iudicata - cautio iudicatum solvi;

c. derogatoria, добавление к завещанию [впрочем, недействительное]: завещатель отказывается от права изменить свою последнюю волю;

с. generalis edicti, постановление преторского эдикта, имеющее общее значение - restitutio in integrum.

Clavis, ключ - traditio c-um.

CLAVUS 1. гвоздь; c-m figere [по древнему закону: lex de c-o f-ndo], в знак нового года 13 сент. вбивать гвоздь в стену храма Юпитера, задача высшего магистрата - dictator c-i f-ndi causa;

2. пурпурная или золотая полоса на тунике, идущая от шеи вниз. Широкий с. [latus c., latic.] носили сенаторы и их сыновья [ - ordo senatorius], узкий [angustus c.] - всадники. - См. тж. adiectio.

См. еще perclusio.

CLEMENTIA, мягкость, кротость (особенно акта об императорском помиловании); см. тж. benignitas.

CLERICI [c-us, слуга в христианском храме], священнослужители.

Clerus, духовенство - см. тж. ecclesia, laici; privilegia c-orum.

CLIENTES [арх. лат.: cluere, слышать, слушать] 1. первонач.: свободные плебеи, которым какой-л. патрицианский gens (род) предоставлял земельный участок в качестве - precarium и которые за это отдавали себя под его покровительство [ - арplicatio]; из этого правового отношения [ius a-nis], основанного на - fides, возникли обязанности: для с. - трудовая и воинская, обязанность заботиться о патроне и его семье в беде, выкупать его из плена и т. п.; для патрона - помогать c., защищать их и представлять в суде [причем обе стороны не могли свидетельствовать друг против друга и выдвигать взаимные обвинения]. Если патрон нарушал свои обязанности, он становился - sacer 2. Этот вид с. [ - ius patronatus] исчез довольно быстро - по мере того как приходил в упадок родовой строй и развивалось рабовладение;

2. чужеземцы, которые находились в Р. под покровительством какой-л. из патрицианских семей - hospitium;

3. в поздней Республике - деревенская, но гл. обр. городская беднота, социально зависимая от р. богачей, которая в обмен на материальные блага охотно отдавала им свои голоса и всячески их поддерживала. Эти разнообразные отношения личной зависимости пронизывали всю общественную и политическую жизнь Р. и нередко играли в ней важную роль. - В аналогичную зависимость от римлян и Р. попадали целые общины, народы и государства.

См. тж. gens; plebs.

CLOACA, сток. Обществ, здоровье и частные интересы граждан охраняют interdicta de c-is; i. de с. privata reficienda; см. тж. servitus c-ae immittendae. - C. maxima, главный сточный канал в Р., дренировал forum Romanum.

COALITIO [срастание], окончательное присоединение при avulsio, crusta lapsa и implantation см. тж. aecessio 3; alere.

CODEX [ствол, дощечка], связанные в виде книги деревянные дощечки, покрытые воском, либо свитки папируса или пергамента. - С. accepti et expensi, син. ratio a. et е., приходно-расходная книга, в которую римляне раз в месяц переносили статьи из тетради текущих записей [adversaria], а также литеральные контракты [ - expensilatio; см. тж. acceptilatio]; в банковской жизни особое значение имели - argentarii.

С. Euricianus, комплекс вестготского права, узаконенный примерно в 475 г. при короле Эврихе, разработан самостоятельно с широким использованием р. вульгарного права и был, оч., предназначен только для готов [но не для р. населения Вестготской империи]; лег в основу позднейших вестготских кодексов [ - leges Romanae barbarorum], его влияние проявлялось еще в германском праве раннего Средневековья.

С. Gregorianus, старейший частный сборник императорских конституций от Адриана до Диоклетиана; его продолжением явился С. Hermogenianus, Corpus H-i аналогичного характера, содержавший только конституции Диоклетиана 291-294 гг. Оч., оба эти сборника, отрывки которых дошли до нас лишь в др. источниках, были составлены высокопоставленными чиновниками, имевшими доступ к императорскому архиву; были опубликованы вскоре после 294 г.

С. IUSTINIANUS, первая часть комплекca - Corpus iuris civilis, изданная 7.4.529; из массы конституций компиляторы отобрали лишь часть, ликвидировали противоречия между ними, а устаревшие устранили. Однако по окончании остальных компилятивных работ вышли многочисл. юст. конституции [ - Quinquaginta decisiones], а кроме того, при разработке Дигест накопилось множество спорных вопросов, которые также нужно было решить с помощью дальнейших конституций. Поэтому за 5 лет компиляторы разработали новое издание С., названное С. repetitae praelectionis, в 12 книгах, содержавшее около 4600 конституций, начиная с Адриана [из них 1200 конституций Адриана, 880 - Северов и 400 - Юст.]; упраздненное первое издание С. не сохранилось. Все конституции, не включенные в С. r. р., стали недействительными, и наоборот - все включенные конституции имели силу во всей юст. империи [хотя нервонач. они были действительны лишь в Западной РИ]. См. тж. subscriptio if.

С. THEODOSIANUS, первый из позднерим. кодексов, действительный с 1.1.439 для всей РИ [для Восточной он был издан уже 15.2.438]. 16 книг содержат более 3000 конституций [составители имели право перерабатывать их и изменять], выходивших с 312 г.; из их числа только книги 2-5 посвящены частному праву; кн. 1 посвящена источникам нрава, 6-15 - публичному праву, 16 - церковному праву; однако кн. 1-6 и 11 почти не сохранились, поэтому С. Т. является пр. вс. важным источником конституционного и административного права. В Вост. РИ сохранял силу до Юст., однако на Западе его рецепировали - leges Romanae barbarorum, поэтому он оставался основным источником познания РП до XII в.

См. тж. Interpretationes.

CODICILLI [мн. ч., навощенные дощечки, содержащие письмо], приписка, добавление к завещанию, в котором наследодатель извещает наследника, как он истолковывает, дополняет [напр., завещательным отказом] или изменяет свою последнюю волю [однако отменить ее (кодицилием) он не можжет - heredis institutio]. Со времен Августа [см. тж. fideicommissum] приписка юридически признается составной частью завещания, если она им подтверждается [с. testamento confirmati]; неподтвержденная приписка [с. ab intestato facti] может содержать только фидеикомиссы. Однако наследодатель может добавить к завещанию оговорку [clausula codicillaris], согласно которой, если оно по какой-л. причине утратит силу, то действительно хотя бы как приписка; в результате все его положения приобретают фидеикомиссарный характер. - Послеклассич. право, стирающее различия [с точки зрения формы, содержания и последствий] между припиской и завещанием, требует и для нее определенную форму.

При Юст. для действенности письменного и устного добавления к завещанию необходимо присутствие 5 свидетелей и unitas actus. Кодицильная клаузула считается молча добавленной к каждому завещанию. - См. еще testamentum.

COELIBES - caelibes.

СОЁМРТIO [покупка], позднейшая, а затем и регулярная форма - conventio in тапит, доступная всем гражданам, вид - mancipatio, часто сопровождает свадебные обряды [с. matrimonii causa], однако между супругами не наступает communicatio sacrorum. - К концу Республики с. (при участии доверенного лица) [с. fiduciaria, с. fidueiae causa] успешно применяется для той или иной эманципации женщин, напр., чтобы избавиться от существующей нежелательной опеки [с. tutelae evitandae causa; впоследствии доверенное лицо освобождает женщину из-под своей власти и само становится ее (формальным) опекуном], чтобы позволить ей сделать завещ. распоряжение [с. testamenti faciendi gratia], ликвидировать существующий домашний культ [с. interimendorum sacrorum causa] и избавиться от обременительных семейных жертв путем брака со стариком [senex соёmptionalis].- В конце классич. периода с. отмирает. - См. еще emere.

СОЁВСIТIO [сдерживание], порицание, наказание, дисциплинарная, в принципе неограниченная [полицейская], власть магистрата, вытекающая из его - imperium и позволяющая ему наказать по своему усмотрению того, кто сопротивлялся его приказу или оспаривал его [ius c-endi]. Средствами с. являлись: - dictio; multa; pignoris capio 1; prensio; verberatio. Против наказания смертной казнью в рамках с. гражданин мог апеллировать к народу - provocatio ad populum, однако в этом случае с. уже переходила в комициальный процесс и собственно в уголовное право; дальнейшими ступенями угол, процесса были - quaestiones, cognitio extra ordinem. - Низшие магистраты имели лишь с. minor [ - aediles]. - Особый случай с. великого понтифика после нарушения обета чистоты: - Vestates virgines. - Ограниченной с. обладали тж. tribuni plebis.

См. тж. IV Б iurisdictio; potestas; quantitas.

COGERE [собирать], созывать [на совещание, напр., с. senatum], собирать [плоды, с. fructus], принуждать, заставлять - IV А; IV Б coactus; donatio; inoitus; liberalis; meretrix; poena fr. 46. - См. еще agere.

COGITATIO, мысль, мнение; намерение - IV Б.

COGNATI [сродники], кровные родственники как по прямой линии [одно лицо происходит от другого - ascendentes; descendentes], так и по боковой [два лица имеют общего предка];

с. ex latere: пр. вс. родные брат [frater] и сестра [soror], далее дядя и тетя по отцу [patruus, amita] и по матери [avunculus, matertera], двоюродные братья по отцу [patrueles], двоюродные сестры [consobrini], а тж. троюродные братья [sobrini]; c.ex l. были полнородные [ - germani] или сводные [имели общего отца - consanguinei (единокровные), общую мать - uterini, (единоутробные)]; см. тж. IV Б.

Cognatio, кровное родство; на закате Республики его значение возрастает, а преторское право защищает интересы когнатов в зависимости от степеней родства [ - gradus с-nis]. - С. civilis, с. legitima, син. - agnatio. - С. naturalis, родственные отношения между матерью и внебрачным ребенком; с. servilis, родственные отношения между рабами [сохраняются и после освобождения из рабства].

См. тж. ius c-nis; parentes; respectus parentelae; stirps; IV A per matrem. - См. еще nasci.

COGNOMEN, фамильное имя, третья часть р. Имени - nomen*.

* (Полное имя гражданина состояло первонач. из имени в собственном смысле, наименования его семьи или рода, прозвища - praenomen, nomen, cognomen. В конце Республики и в начале Империи прибавляли еще отчество (сын такого-то) и название трибы, к которой принадлежал - filius, tribus.)

COGNOSCERE [познавать], расследовать, решать какой-л. юридический вопрос или дело - это было правом [ius c-ndi] и задачей как магистрата, так и судьи.

COGNITIO, в узком смысле слова авторитарное решение [decretum] магистрата, принятое на основе собственного его расследования [ - causae с.], сопровождавшееся в зависимости от обстоятельств угрозой принуждения [ - multa и пр.]. С. имела место прежде всего при установлении спора [iudicium dare - litis contestatio] и при различных юрисдикционных мерах [ - bonorum possessio; interdictum; missio in possessionem; restitutio in integrum и т. д.]. С. была очень действенна в уголовном производстве.

COGNITIO EXTRAORDINARIA, с. extra ordinem, в Р. и в Италии экстраординарное гражд. судопроизводство [в противопол. - ordo iudiciorum privatorum], развивающееся с начала принципата на базе республиканской магистратской с. в административной сфере и под влиянием судебной практики - в некоторых провинциях, где наместник прямо или косвенно отправлял все судебные правомочия. С.е. начала складываться уже в результате действий Августа, предоставлявшего судебную защиту некоторым притязаниям, которые до тех пор не считались исковыми [ - fideicommissum; caducum]; его преемники добавляли дальнейшие случаи [ - alimenta, honorarium, liberalis causa, querela inofficiosi testamenti и пр.]. Решение этих дел принцепсы вначале предоставляли консулам [что-бы компенсировать лишение их политической власти], впоследствии - специальным преторам [ - p. fideicommissarius; p-es aerarii и др.] и императорским чиновникам [praefectus praetorio; p. urbi; p. annonae; p.vigilum и др.].

В более широком смысле с. е. означает классич. когниционное производство [к которому, кроме собственно с. е., относилось тж. правосудие самого принцепса, с. sacra или с. caesariana, и правосудие в провинциях]. Собственно, это было императорское процессуальное право, поскольку решающим фактором здесь была воля принцепса. Наиболее важный момент заключался в том, что все производство вплоть до вынесения решения держал в руках государственный - орган, уполномоченный принцепсом [ - consultatio]. Однако новый дух этого неформального, ускоренного, и зачастую более прогрессивного, судопроизводства [которое, правда, постепенно складывалось без какой-л. единой концепции] проявился и во многих других отношениях. Так, судья обладал значительной свободой принятия решения, а стороны должны были подчиняться ведению им дела; он имел право Частично или полностью делегировать свои правомочия официальному, как и он, судье более низкого ранга [iudex datus; i. pedaneus].

Вызов сторон на суд имел полуофициальный или официальный характер [ - denuntiatio; evocatio], причем неявившейся стороне грозил процесс о неявке [ - contumacia 1]*. Многочисл. юридические термины меняют свой смысл: так, actio [наряду с которой свободно употреблялись выражения persecutio и petitio] приобретает значение материальной претензии, exceptio - значение любого высказывания в пользу ответчика [этот же смысл имела и praescriptio]. Доказательства, в т. ч. confessio и iusiurandum, судья расценивал по своему усмотрению. Теперь решение может быть направлено не только на денежное исполнение; в зависимости от обстоятельств засчитываются и процессуальные расходы [ - sumptus litis].

* (Было допущено и заочное производство: при неявке ответчика истец допускался к доказыванию своей претензии и дело решалось на основе представленных им доказательств. Неявка истца прекращала дело. Деление на две стадии и засвидетельствование спора in iure отпадает.)

Судебное решение можно было обжаловать [ - appellatio]. Взыскание может быть обращено и на отдельные вещи [ - pignus in causa iudicati captum].

В период принципата когниционный и формулярный способы производства взаимно воздействовали и дополняли друг друга, возникали и переходные формы; однако формулярное производство с III в. неудержимо приходило в упадок, а в конце века практически прекратилось, хотя сами формулы были упразднены лишь в 342 г. Реформы Диоклетиана и Константина внесли в процессуальное право столько существенных изменений, что послеклассич. когници-онное производство [ставшее к тому времени ординарным] приобрело качественно отличный и самостоятельный характер [см. послеклассич. процессы, упоминаемые в статьях - denuntiatio; libellus; rescriptum].

С. sacra - a cognitionibus; c. sumiliaria - IV A summatim cognoscere.

В угол, производство с. е. также внесла кардинальные изменения. Место прежнего обвинительного процесса [ - accusatio; quaestiones perpetuae] занимает инквизиционный процесс [ - inquisitio] с частич-ным или полным удалением публики и в совершенно новой правовой ситуации, когда законодательная деятельность императоров приобретает все большее значение. Прежние составы преступления они стали преследовать новыми санкциями [напр. lex Cornelia 19] и стали определять наказания за новые правонарушения [stellionatus и т. п.]; со временем под с. е. стали подпадать и преступления. которые прежде подпадали под leges publicae или подводились под аналогию. Хотя ordo iudiciorum продолжал существовать, с. е. распространялась все шире и приобретала все большее значение в качестве регулярного угол, процесса, который вел уже к - punitio [а не к - damnation как прежде]. - Производство было более свободным, судья назначал по своему усмотрению наказание, соответствующее вине, т. е. не обязательно в размере, предписанном законом, а тж. с учетом соц. положения [напр., к honestiores и humiliores применялись разные санкции]. Допускалось присуждение за неявку [пропуск срока], а апелляция стала обычным явлением. Главными судебными инстанциями были praefectus urbi и praeses provinciae. С. е. стала очень распространенной в послеклас-сич. и особенно юст. эпоху. См. тж. crimen; poena.

COGNITOR, процесс, представитель, которого dominus litis представляет [как пр., формально] противной стороне in iure. в результате чего с. берет на себя ведение процесса и соответственно судебное решение направлено против него [или в его пользу]. Поэтому истец защищает себя против возможной несостоятельности когнитора противной стороны специальной гарантией - cautio iudicatum solvi. Только с. [или procurator] in rem suam, которому кредитор передал свое исковое требование [ - cessio] и который, т. обр., действует в своих интересах, лично добивается исполнения судебного решения. - Однако со временем наука права стала регламентировать положение [обычного] с. в том смысле, что в интенции фигурирует его имя, в то время как в condemnatio - имя представляемого лица. В качестве с. нельзя назначать солдат, женщин и некоторых infames. - В юст. праве с. отпадает, допускается только procurator 2. - См. тж. exceptio cognitoria. См. еще noscere.

COHEREDES, сонаследники, участвующие в наследстве в равных или разных долях; могут добиваться раздела наследства - actio familiae (h)erciscundae; см. тж. coniunctio. - См. еще heres.

COHORS [огороженное место, толпа] 1. когорта, подразделение пехоты, десятая часть - legio или самостоятельный отряд до 1000 человек [ - auxilia];

2. Свита высокого магистрата, особенно наместника, в которую входили его друзья [с. amicorum, с. comitum] и подчиненный ему персонал, в частн. - apparitores.

Cohortes praetoriae, телохранители императора, преторианцы. 9 отборных когорт по 500 [со времен Северов но 1000] человек, занимавших привилегированное положение; во главе их стоял - praefectus praetorio; вначале с. р. были надежной опорой принцепса, затем стали самостоятельно вмешиваться в политику; с.urbanae, корпус городской полиции в Р., 3 когорты, которыми командовал - praef. urbi; с. vigilum, караульная. противопожарная и ночная служба в Р., 7 когорт по 1000 человек [по одной когорте на две - regiones], которыми командовал - praef. v.; командирами более низкого ранга были tribuni v.

COIRE, сходиться, собираться - ius coeundi. - Coitio societatis, учреждение товарищества. - Coitus, син. - concubitus. - См. тж. potestas coeundi; IV Б meretrix. - См. еще ire.

COLERE, возделывать, взращивать, украшать, почитать.

COLONI 1. колонисты, жители одной из colonia [см. д.];

2. с I в.: свободные арендаторы земли, вносившие деньги или натуральный оброк [с. partiarii] - в последнем случае риск неурожая лежал на обеих сторонах [см. тж. locatio conductio rei];

3. с IV в. фактически полусвободные земледельцы, постоянно проживающие на гос. землях или в латифундиях [ - conductores] и ежегодно выплачивающие денежную или [преимущественно] натуральную арендную плату, которую землевладелец не имеет права повышать. Эти с. adscripticii, выполняющие тж. некоторые натуральные повинности, имеют право свободно заключать брак, обладать имуществом и передавать его по наследству, но не имеют права - под страхом рабства - покидать землю, к которой они прикреплены пожизненно и потомственно [glebae adseripti, servi terrae], так же как и она к ним [земля продавалась и наследовалась только вместе с колонами]; они тж. лишены права свободно отчуждать свое имущество.

Их правовое положение в целом называется colonatus, а фактическое положение часто лишь немногим отличалось от рабства. - Основания для возникновения статуса колона: рождение от родителей, из которых хотя бы один является колоном; добровольное согласие свободного человека (обедневшего крестьянина) стать колоном; раздача военнопленных крупным землевладельцам; обработка чужой земли в течение более чем 30 лет. Перестает считаться колоном, в части., тот, кто с согласия землевладельца становится декурионом, священником, монахом, епископом или солдатом.

Развитие колоната тесно связано с постепенным разложением р. рабовл. строя. Там, где рабский труд становился нерентабельным [из-за низкого уровня производства, незаинтересованности рабов в результатах труда, нехватки рабов или роста их цены] или неподходящим [в части., в больших латифундиях или на гос. землях, особенно при освоении новых земель в провинциях], целесообразнее было использовать свободных земледельцев, которые сами были заинтересованы в повышении производительности труда. Т. обр., эти первичные частноправовые отношения [см. 2] соответствовали интересам обеих участвующих сторон и в то же время были выгодны гос-ву, получавшему более высокие налоги. Однако с ухудшением эконом, ситуации РИ возрастало давление на крестьян, задолженность которых увеличивалась по мере роста арендной платы. Во время серьезного эконом, кризиса в III в. положение колонов настолько ухудшилось, что они начали восставать против непомерного угнетения и поголовно сниматься с земельных участков. Чтобы крупные землевладельцы не лишались своих доходов, необходимо было прибегнуть к суровым мерам, все прочнее прикреплять колонов к земле, а там. где свободных крестьян вообще не было, насильно поселять рабов и пленных варваров, которые со временем сливались с колонами. При Константине институт колоната можно считать сформировавшимся.

Хотя на колонат повлияли некоторые чужеродные элементы, в основном проникшие из восточных провинций, он возник в результате органического развития внутренних эконом, отношений в РИ. Когда рабовл. способ производства изжил себя, колоны стали основными производителями в сельском хозяйстве. По характеру условий труда и интенсивности эксплуатации они являются непосредственными предшественниками средневековых крепостных.

См. тж. lex Manciana; origo; pars 1; patrocinium; IV Б fructus. - См. еще incola.

COLONIA, город, основанный на завоеванной территории в соответствии с законом [lex de с. deducenda] или сенатским постановлением. Комиссия, уполномоченная учредить с. [ - tresviri], обозначала на намеченном месте две взаимно перпендикулярные оси, с запада на восток [decunianus maximus] и с севера на юг [cardo m.] - будущие главные дороги, к которым примыкали под прямым углом боковые улицы, а между ними разбивала одинаковые квадратные или прямоугольные участки для поселенцев; обычно она же разрабатывала статут с. [lex с-ае]. Таким обр. Р. создавал военные опорные пункты, затем направлял в них избыток населения, экономически использовал эти области и постепенно романизировал их.

С-ае civium Romanorum основывались вначале [с IV в. до н. э. из расчета 300-3000 человек] в качестве гарнизонов в портовых городах, затем и в иных местах стали создаваться обычные поселения, в части., чтобы удовлетворить требования городского пролетариата и ветеранов. Их жители были полноправными р. гражданами. входившими в отдельные трибы; лишь сравнительно отдаленными с. управляли - duoviri iuri dicundo.

С-ае Latinae были рассчитаны на 2000-6000 человек, в них проживали - Latini c-rii; р. граждане, селившиеся в с. L., со второго поколения тж. становились Latini. С. L. впоследствии основывались и в провинциях. - При принципате с. стали важным инструментом романизации западной части РИ; более того, многим провинциальным городам присваивался статут с. согласно р. или же латинскому праву.

См. тж. deductio с-ае: municipium.

Cultura. обработка [гл. обр. полей], возделывание. - Cultus, уход, забота, поклонение, особенно религиозное, см. тж. disparitas с.

COLLATIO [conferre in commune, присоединять к общему], обязанность некоторых законных преторских наследников, конкурирующих в одном разряде с др. sui heredes, заранее внести в наследственную массу ту часть своего имущества, которую они получили от отца при его жизни, inter vivos [т. к. иначе они оказались бы в неправомерной выгоде]. - Вначале [уже в I в. до н. э.] претор возлагал эту обязанность на эманципированного [с. bonorutn. с. emancipati], причем она распространялась на все его имущество за исключением его - peculium castrense или quasi castrense, а впоследствии и на замужнюю дочь [на ее приданое или на ее притязание на приданое, с. dotis]. - По решению Льва [472] эту обязанность имели по отношению друг к другу все нисходящие - для dos и donatio ante nuptias[+с. descendentium], Юст. распространил ее на - militia и на все виды дарения восходящих нисходящим [с. donationis] и на наследование по завещанию; однако наследодатель может распорядиться в своем завещании об отмене с.

См. тж. cautio de bonis conferendis; IV Б causa fr. 12.

С. lustralis, промысловый налог, взимавшийся при доминате раз в 5 лет; с. vestis - v. с.

+С. LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM, син. +Lex Dei [quam Dominus praecepit ad Moysen], произведение неизвестного автора [по-видимому, еврейского происхождения] начала IV в., сопоставившего Закон Моисеев с аналогичными по содержанию отрывками из Гая, поздних классиков и Грегорианского и Гермогенианского кодексов. Сохранились фрагменты, посвященные угол, и отчасти наследств, праву.

Collationes, при доминате различные налоги и подати, за исключением - domus augusta и res privata Caesaris.

См. еще deferre; translatio.

COLLECTIO CAUSAE [colligere, собирать, объединять - IV Б voluntas+] - caco-. - См. еще legere.

COLLEGA [совместно избранный - IV Б] 1. коллега, совместно избранный товарищ но государственной службе; при Республике коллегами в собственном смысле слова [т. е. управомоченными к самостоятельным и полноправным действиям, против которых, однако, может выступить коллега или вышестоящий магистрат - intercessio 1] являлись лишь магистраты. имевшие самые высокие - auspicia, т. е. consules, praetores, censores; на них распространялся характерный для римлян принцип коллегиальности - magistratus [с. minor - praetor urbanus]; см. тж. consors imperii; sortitio; 2. в нетехническом смысле: член товарищества, корпорации, братства и т. п. [в которых решало большинство, см. ниже collegia 2-3], а тж. соопекун, сонаследник и т. п.

COLLEGIA (мн. от collegium) 1. совместное исполнение обязанностей у высших магистратов, с. magistratuum - собственно, речь идет лишь об их совещаниях [см. collega 1];

2. собрания жреческих коллегий, с. - sacerdotum, с их особой обрядностью; с. - pontificum, с. augurum и т. п.;

3. коллегии как сословные и профессиональные корпорации, объединяющие людей по сословному принципу или по общности интересов [отчасти они имели публично-правовой характер], ремесленные цеха [с. fabrum, с. fullonum, с. navieularium, с. pistorum и пр.], коммерческие корпорации [с. mercatorum, с. (societates) publicanorum], объединения по общности интересов [с. арparitorum, с. veteranorum], культовые коллегии [с. cultorum], похоронные корпорации [с. funeraticia], благотворительные корпорации бедных [c. tenuiorum] - так были организованы первые христианские общины] и т. п. - Корпорация приобретает правоспособность уже самим фактом своего образования [ - IV Б]; согласно статуту [lex (pactio) c-ii], ее возглавляет руководитель [curator, magister, syndicus] и косвенно представляет уполномоченный [actor]. Имущество корпорации существует отдельно от имущества ее членов - в качестве их res communis. - Право признает только корпорации, дозволенные законом [c-ia licita]. Первоначальную свободу объединения [ius coeundi] ограничил в исключительном смысле - sc. de Bacchanalibus и в общем порядке sc. de c-is 1, восстановил ее и расширил - lex Clodia 3, отменил - lex Iulia 20; впоследствии право на существование получили лишь корпорации, разрешенные сенатом в общем порядке [особенно с. tenuiorum - sc. de c-is 3] или специально [ - concessio 1], в то время как прочие корпорации были незаконными, с. illicita. - При доминате профессиональные корпорации, особенно связанные с производством продуктов [по аналогии с curiales - ordo decurionum], стали принудительными [часто их называли corpus]; обязанность заниматься одной и той же профессией в личностном и имущественном [propter rem] отношениях переходила в них к сыну или зятю.

То же значение, что и е., имеют иногда термины: corpus 3, societas, sodalicia, universitas.

См. тж. iuvenes. - См. еще legare.

COLLEGATARII, солегатарии, лица, совместно одаренные одним и тем же отказом [легатом] - legatum: см. тж. ius adcrescendi; IV Б pars.

COLLEGIA - collega.

COLLIBERTI, рабы, сообща получившие свободу [особенно на основе завещания]; ограничения в этом смысле принес - lex Fufia 3. - См. еще libertus.

COLLUSIO, сговор, тайное соглашение, направленное на достижение незаконной выгоды, напр. - praevaricatio; sc. Ninnianum; IV Б. - См. еще ludi.

COLONI, COLONIA - colere.

COLOR INSANIAE [состояние невменяемости] , основание, которым римляне объясняли возможность совершения - testamentum inofficiosum.

COMES [спутник, множ. число comites], во времена Республики член свиты магистрата [ - cohors 2], при доминате титул высокопоставленных сановников [в т. ч. выполнявших обязанности бывших - curatores; за водоснабжением наблюдал с. formarum, за портами с. portus и т.д.]. В число пяти высших чиновников центрального управления входили с. sacrarum largitionum, министр финансов [ - largiri] и с. rei privatae [rerum privatarum], который курировал - res privata Caesaris; разрядом ниже стояли с. s. patrimonii, с. et castrensis sacri palatii, c. s. cubiculi, c. s-ae vestis и с. s. stabuli, отвечавшие за - patrimonium Caesaris, императорский дворец, опочивальню, гардероб и конюшню. - С. Orientis, правитель диоцеза [ряда провинций] - Oriens 2; с. rei militaris, почетный титул, присвоенный за военные заслуги в провинциях. - Comites consistoriani - consistorium.

Comitatenses [milites], части полевой [оперативной] армии при доминате.

COMITIA [тж. от соm-ео, т. е. cum; ire, идти с кем-то], собрания р. граждан, поразному формировавшиеся - в зависимости от рассматриваемого вопроса; с. созывались [т. к. они не имели собственной инициативы] и управлялись патрицианским магистратом [ - ius agendi cum populo] или великим понтификом. С. обладали законодательными, избирательными и уголовно-правовыми правомочиями; на них не выступали и не дискутировали, а только голосовали [ - A; UR] по поводу предложения председательствующего, причем в опр. порядке: всякий раз учитывались голоса отдельных подразделений [курии, центурии, трибы], внутри каждого подразделения решение принималось большинством голосов его членов; если за предложение высказывалось больше половины подразделений, голосование заканчивалось и глашатай объявлял результат [renuntiatio 1], после чего решение приобретало законную силу.- Наиболее древними, восходящими еще к эпохе царей, были

С. CURIATA, для которых диктатор или консул созывал народ на comitium [см. ниже]. Главное их назначение заключалось в принятии голосованием - lex curiata de imperio; при Республике это голосование стало формальностью [курии заменялись 30-ю ликторами], необходимой для выполнения магистратом своих обязанностей. - Если с. с. проходили в виде т. н. с. calata [т. е. созванных], они иногда состоялись на Капитолии и руководил ими pontifex mахimus [или rex sacrorum]; эти комиции принимали участие в религиозных обрядах или правовых действиях с явно выраженными религиозными элементами [ - adrogatio; detestatio; inauguratio; testamentum c-is c-is].- см. тж. curia 1.

C. CENTURIATA долгое время были наиболее важным народным собранием [соmit(i)atus maximus], организованным вначале по военному, затем по имущественному принципу: граждане являлись с оружием и сохраняли воинский порядок. Абсолютным преимуществом обладали граждане первых двух имущественных классов - classis 1; centuria 2; большой вес имел тж. голос старших по возрасту граждан [seniores], т. к. их центурии были гораздо малочисленнее центурий младших граждан [iuniores]. - Созывать с. с. и руководить ими могли только магистраты, обладавшие высшей властью [ - imperium]; с. е., собираясь на Марсовом поле [extra - pomerium], принимали новые законы [leges centuriatae], избирали - magistratus maiores [ - creatio], участвовали в решении вопроса о войне [ - lex de bello indicendo] и мире, о заключении междунар. договоров, судили особо тяжкие преступления [см. тж. provocatio ad populum] и предоставляли р. гражданство. Прочие их правомочия постепенно брали на себя.

С. TRIBUTA, организованные по территориальному принципу - в зависимости от места жительства граждан, которые разделялись по трибам [ - tribus]. Эти комиции созывали magistratus maiores, для решения вопросов религиозного характера [выборы верховных жрецов, на которые собирались 17 избранных триб - с. religiosa] их созывал один из понтификов; они проходили на форуме, позже и в других местах, в т. ч. на Марсовом поле. - В принципе с. t. обладали той же компетенцией, что и с. centuriata, но только низшего разряда [поэтому они назывались с. leviora] и порядок их проведения был проще: они принимали leges tributae, избирали низших магистратов и рассматривали вопрос об обжаловании штрафов. - См. тж. lex Cornelia 30. Важным формальным правомочиям комиций перестал со временем соответствовать их реальный полит, вес, при поздней Республике комиции существовали уже скорее как фикция, как воспоминание о былой мощной полит, организации. Право голосования теперь в основном осуществлял городской "пролетариат", ставший игрушкой в руках влиятельных полит, группировок и отдельных сильных личностей; фактически решения принимались заранее, в ходе закулисной подготовки комиций.